以前這裡是要有錢先生的股市與休閒日誌,自2019得心臟病後,由醫生方面得來的知識很少,或許他們太忙對,每個病人也不可能分給你太多時間,所以自己一年來東看西看,收集了一堆文章,方便自己看,也方便google文章google到這裡的日後心血管心臟病友有個現成的資料庫可看

2017年8月30日 星期三

2017年8月28日 星期一

大腦裡的情感秘密(趣文收錄觀賞)

文:Julia|繪圖:Yulin Huang|互動製作:If Lin

今天是七夕情人節,祝大家情人節快樂!自古以來,愛情便是文人們喜愛發揮的題材,不論是描述天雷勾動地火的一見傾心、抒發沉浸愛情的喜悅,抑或分開後的痛楚,這些創作總讓人感同身受。但是隨著愛情的逝去,有時伴隨而來的還有濃濃的恨意。今天我們要帶你瞧瞧,在這些強烈情感的背後,大腦的秘密。

▼動動滑鼠,看看你大腦裡的情感秘密

Photo Credit:Yulin Huang

Photo Credit:Yulin Huang

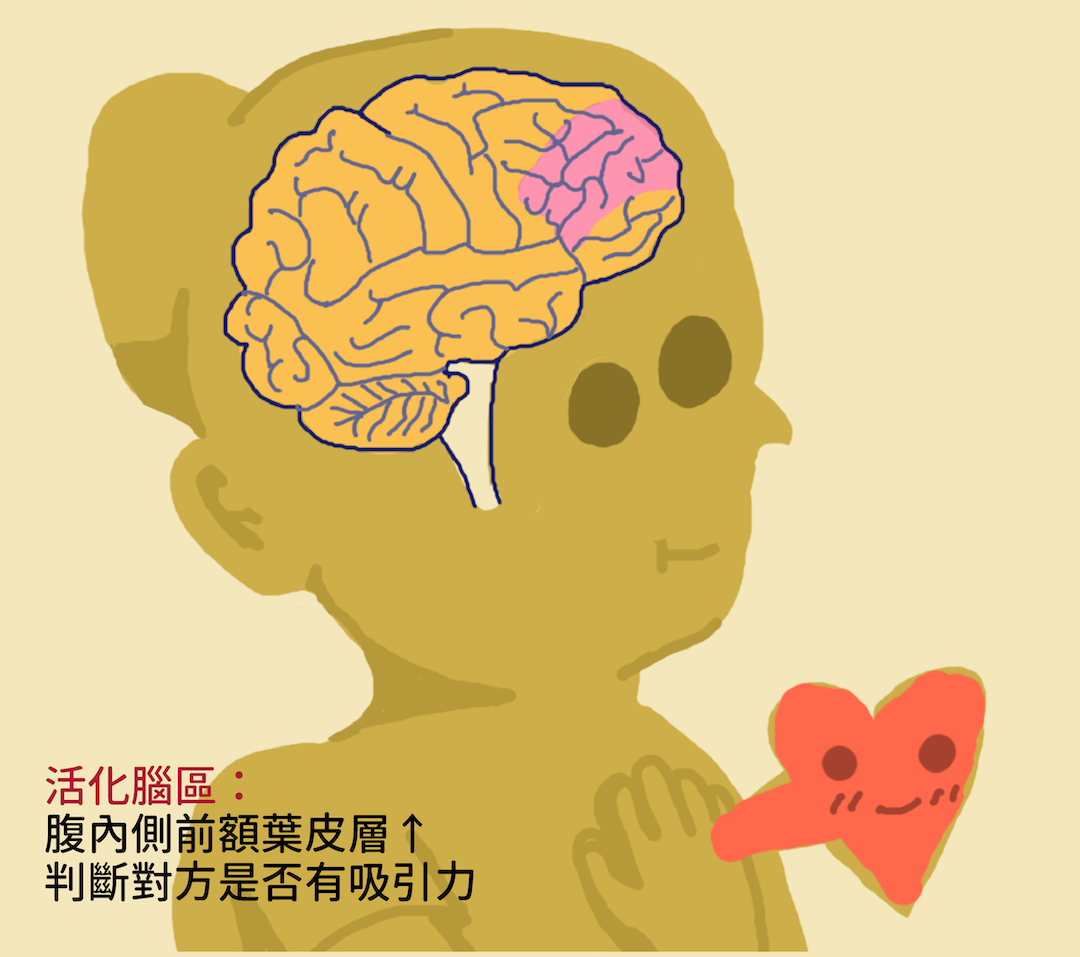

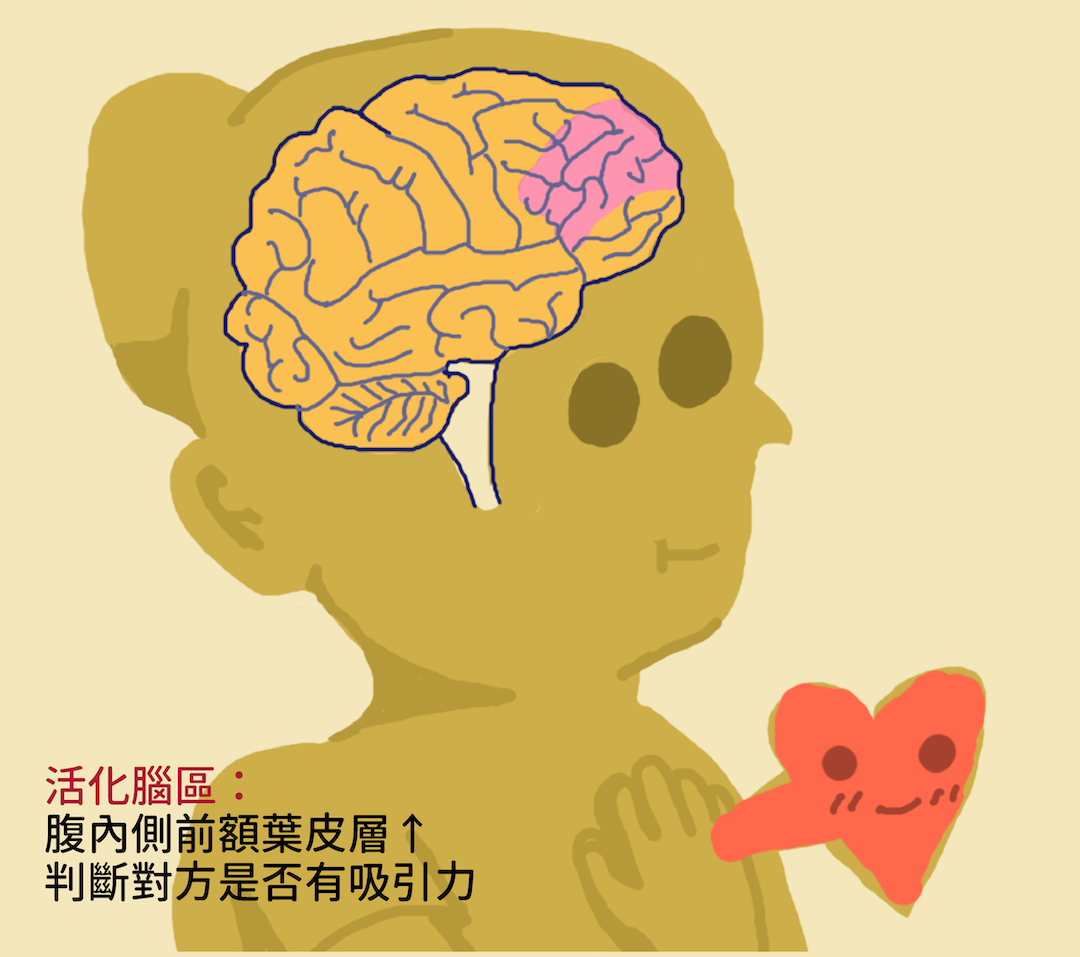

當面對一張新臉孔時,對於我們是否會被吸引,大腦的腹內側前額葉皮層(ventromedial prefrontal cortex)扮演了即時判斷的角色。在看見了那個他/她後短短的幾秒裡,腹內側前額葉皮層便立即活化,開啟腦袋一連串的反應迴路,讓你感受到對方的致命吸引力(或判斷對方只是個路人甲)。

當然愛情並不僅僅只是第一面的吸引就可以決定的。對於那些熱戀中的人,大腦又和其他人有甚麼不一樣呢?

除了額葉皮質之外,還有哪些腦區也可能受到影響呢?戀愛時受到去活化的大腦區域如下:

至於一般人在戀愛時有哪些腦區會受到活化呢?科學家分析受試者的大腦功能性磁振造影(functional MRI)影像結果後,做出了結論。當你看見心儀的對象,以下是你的大腦會呈現「好興奮、好興奮啊」的腦區:

而壓力荷爾蒙皮質醇(cortisol)的濃度,會在愛情的初始階段上升,組織我們的身體,好應對任何可能的「危機」。隨著皮質醇濃度提高,體內的血清素(serotonin)濃度則出現降低。血清素和你的情緒及食慾有關,陷入炙熱愛情的人,其血清素濃度降低的程度,甚至可能與強迫症(obsessive-compulsive disorder, OCD)患者相當,這也許能解釋愛情為什麼經常讓人感到焦慮又緊張。

另外一個鼎鼎大名、和愛情有關的激素,叫做腎上腺素(adrenaline)。大家對腎上腺素想必並不陌生,它是你為什麼在面對心儀對象時會不自覺心跳加速、口乾舌燥,手汗還流不停的原因。

在此之前,麻煩你幫我將背景音樂換成這首:

在一篇刊登在《PloS ONE》 的研究,科學家發現部分和恨意相關的神經迴路,正好也負責著我們愛的情感。在這篇研究中,17位正常的受試者被挑選為恨意展示的代表,在被詢問到自己深深憎恨的對象時,大部分的人說出了已經分手的前伴侶,或是在工作上機車的競爭對手或同事。而其中一名女受試者,則對一位有名的政治人物展現出濃濃的恨意(還真好奇是哪位)。

Photo Credit:Yulin Huang

Photo Credit:Yulin Huang

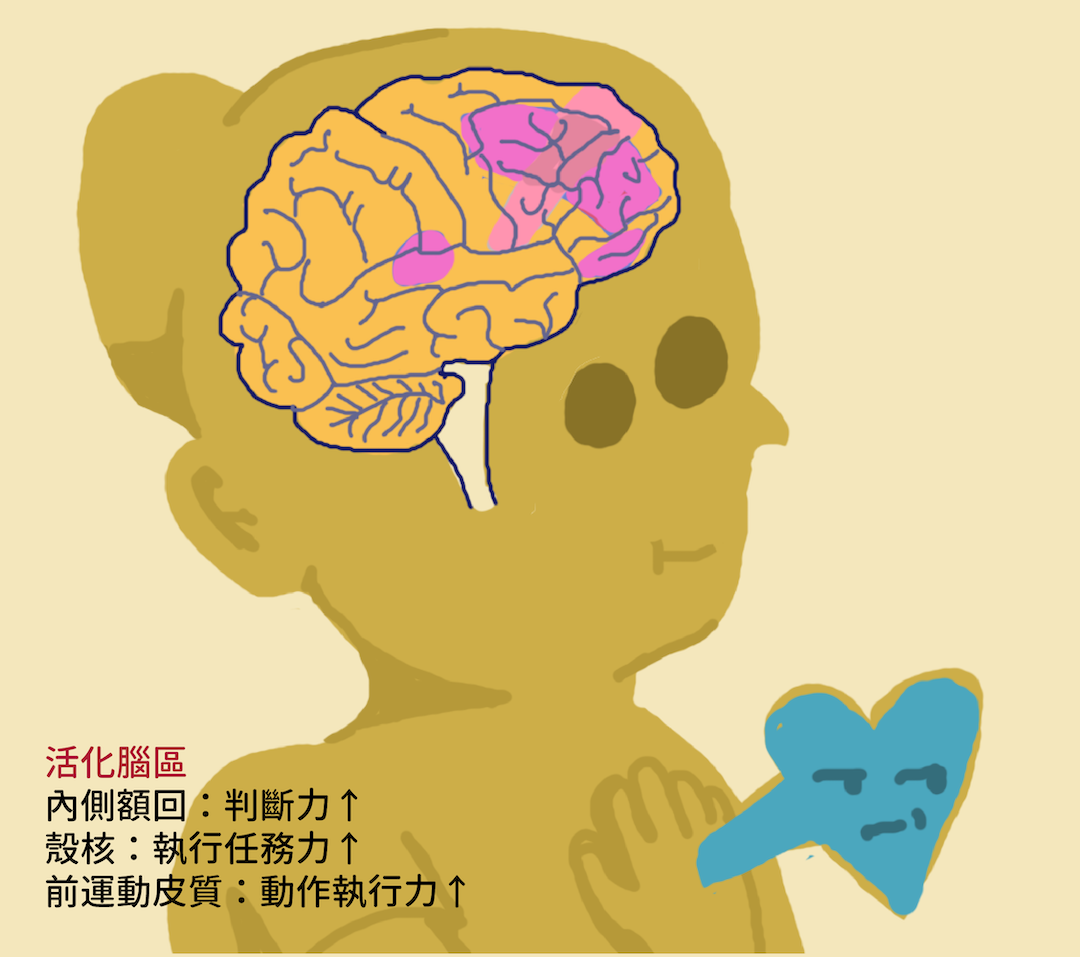

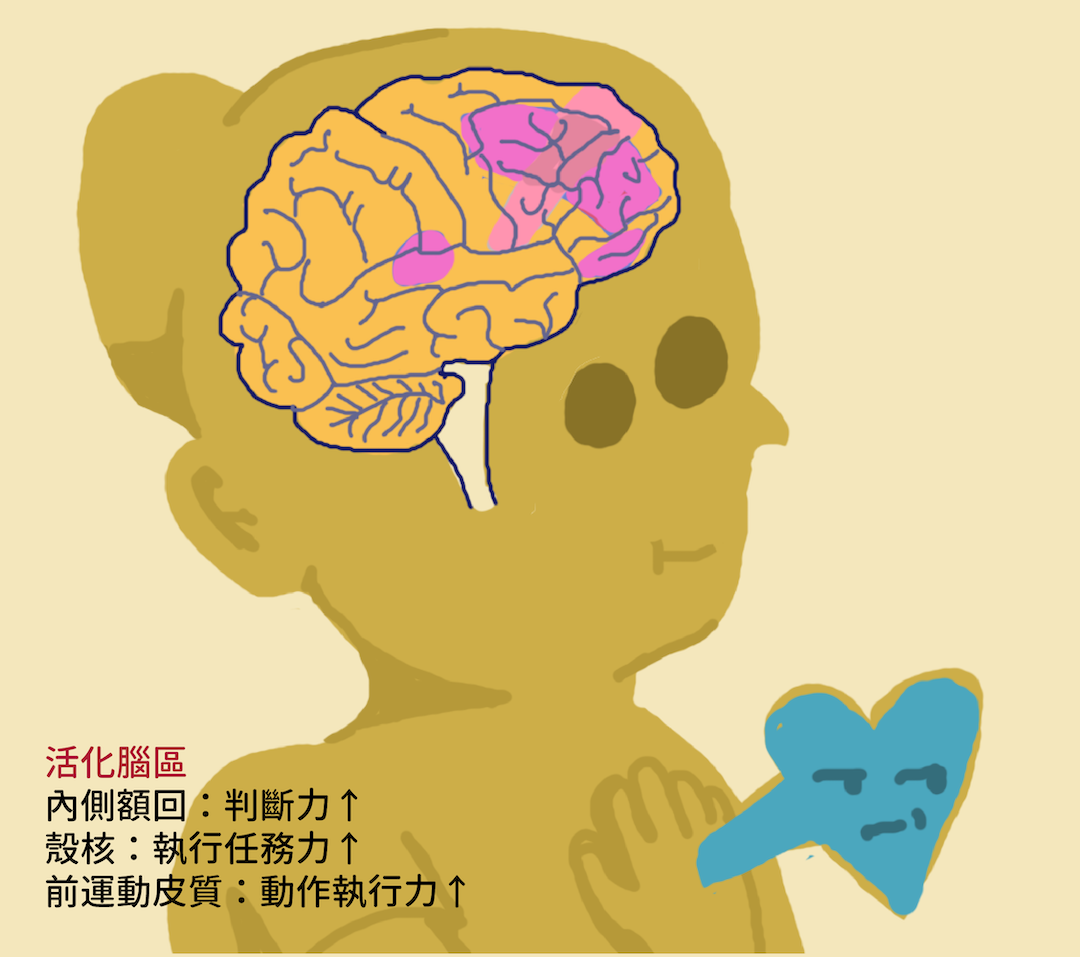

根據實驗分析結果,當你看見自己憎恨的人(或者照片)出現在眼前,大腦中的這些神經迴路,活性會開始增加:

在上述這些憎恨迴路裡,有兩個地方在你望著你的愛人時也會出現活化的狀態,那就是殼核(putamen)和腦島(Insula)。殼核可能參與了浪漫情境下的較有侵略性的行動(例如當你的情敵表現出讓你感到危險的舉動時)。而在過往的研究中,腦島則被認為在面對令人痛心的刺激時,做出相關的回應有關。這可能也解釋了為什麼人常常會有又愛又恨的感覺。

在愛意和憎恨之間一個主要的差異,在於掌管判斷與推理能力的大腦皮層(cerebral cortex):深陷愛情的大腦,大腦皮層有很大一部份是處於去活化的狀態;然而恨意滿點的大腦皮層,則只有一小部分是去活化的狀態。這可能是為什麼戀人們總是情人眼裡出西施、對於自己戀愛的對象較不具有批判性。反過來看,評斷與推理能力對於恨這樣的情感亦似乎就必要多了,畢竟你極有可能需要運用判斷與推理能力,來計算復仇的各種行動,對吧?

核稿編輯:楊之瑜

今天是七夕情人節,祝大家情人節快樂!自古以來,愛情便是文人們喜愛發揮的題材,不論是描述天雷勾動地火的一見傾心、抒發沉浸愛情的喜悅,抑或分開後的痛楚,這些創作總讓人感同身受。但是隨著愛情的逝去,有時伴隨而來的還有濃濃的恨意。今天我們要帶你瞧瞧,在這些強烈情感的背後,大腦的秘密。

▼動動滑鼠,看看你大腦裡的情感秘密

一切從第一印象開始

戀愛的情侶最喜歡問對方的問題裡,「你是從甚麼時候開始喜歡上我的?」、「我哪一點吸引你?」絕對榜上有名。為什麼有些人會有「天雷勾動地火」的感覺?而有些人卻連長甚麼樣子都想不太起來? Photo Credit:Yulin Huang

Photo Credit:Yulin Huang當面對一張新臉孔時,對於我們是否會被吸引,大腦的腹內側前額葉皮層(ventromedial prefrontal cortex)扮演了即時判斷的角色。在看見了那個他/她後短短的幾秒裡,腹內側前額葉皮層便立即活化,開啟腦袋一連串的反應迴路,讓你感受到對方的致命吸引力(或判斷對方只是個路人甲)。

當然愛情並不僅僅只是第一面的吸引就可以決定的。對於那些熱戀中的人,大腦又和其他人有甚麼不一樣呢?

當大腦深陷愛情

我們現在要進入粉紅泡泡的範圍,開始前,請你先幫我把背景音樂點上:除了額葉皮質之外,還有哪些腦區也可能受到影響呢?戀愛時受到去活化的大腦區域如下:

- 額葉皮質(frontal cortex):與判斷力有關

- 杏仁核(amygdala):與恐懼的表現有關

- 中顳葉皮質(mid temporal cortex):與負面情感的掌控有關

- 後扣帶腦迴(posterior cingulate gyrus):與同理心有關

至於一般人在戀愛時有哪些腦區會受到活化呢?科學家分析受試者的大腦功能性磁振造影(functional MRI)影像結果後,做出了結論。當你看見心儀的對象,以下是你的大腦會呈現「好興奮、好興奮啊」的腦區:

- 尾核(caudate nucleus):相關功能包括偵測到獎勵以及對獎勵的期待感、將感官體驗整合至社交行為等。

- 中腦腹側被蓋區(ventral tegmental area, VTA):VTA是大腦獎賞路徑(reward circuit)的一部份,與欣快感、注意力集中,以及追求與獲取獎賞的動力等感覺有關。

- 殼核(putamen):掌管動作任務

- 腦島(Insula)(大腦皮質的一部分。它是向內凹陷的皮層區域)

而壓力荷爾蒙皮質醇(cortisol)的濃度,會在愛情的初始階段上升,組織我們的身體,好應對任何可能的「危機」。隨著皮質醇濃度提高,體內的血清素(serotonin)濃度則出現降低。血清素和你的情緒及食慾有關,陷入炙熱愛情的人,其血清素濃度降低的程度,甚至可能與強迫症(obsessive-compulsive disorder, OCD)患者相當,這也許能解釋愛情為什麼經常讓人感到焦慮又緊張。

另外一個鼎鼎大名、和愛情有關的激素,叫做腎上腺素(adrenaline)。大家對腎上腺素想必並不陌生,它是你為什麼在面對心儀對象時會不自覺心跳加速、口乾舌燥,手汗還流不停的原因。

大腦的憎恨迴路

情人節談「戀愛」還情有可原,為什麼一下子跳到恨意滿滿的大腦呀?仔細想想,愛和恨還真有不少共通之處:變得不理性、佔據你滿滿的心思,還會影響你的判斷力。但這些只是初步的感覺,實際情形又是如何呢?在此之前,麻煩你幫我將背景音樂換成這首:

在一篇刊登在《PloS ONE》 的研究,科學家發現部分和恨意相關的神經迴路,正好也負責著我們愛的情感。在這篇研究中,17位正常的受試者被挑選為恨意展示的代表,在被詢問到自己深深憎恨的對象時,大部分的人說出了已經分手的前伴侶,或是在工作上機車的競爭對手或同事。而其中一名女受試者,則對一位有名的政治人物展現出濃濃的恨意(還真好奇是哪位)。

- 內側額回(medial frontal gyrus)

- 殼核(putamen)

- 前運動皮質(premotor cortex)

- 額極(frontal pole)

- 雙邊腦島內側(medial insula)

在上述這些憎恨迴路裡,有兩個地方在你望著你的愛人時也會出現活化的狀態,那就是殼核(putamen)和腦島(Insula)。殼核可能參與了浪漫情境下的較有侵略性的行動(例如當你的情敵表現出讓你感到危險的舉動時)。而在過往的研究中,腦島則被認為在面對令人痛心的刺激時,做出相關的回應有關。這可能也解釋了為什麼人常常會有又愛又恨的感覺。

在愛意和憎恨之間一個主要的差異,在於掌管判斷與推理能力的大腦皮層(cerebral cortex):深陷愛情的大腦,大腦皮層有很大一部份是處於去活化的狀態;然而恨意滿點的大腦皮層,則只有一小部分是去活化的狀態。這可能是為什麼戀人們總是情人眼裡出西施、對於自己戀愛的對象較不具有批判性。反過來看,評斷與推理能力對於恨這樣的情感亦似乎就必要多了,畢竟你極有可能需要運用判斷與推理能力,來計算復仇的各種行動,對吧?

核稿編輯:楊之瑜

2017年8月24日 星期四

日本的隨機殺人

台灣也有,所以健身備好防身武器很重要

===

壓迫、怨恨、同歸於盡:日本社會的隨機殺人

新潟青陵大學的大學院社會心理學教授碓井真史,多年研究犯罪心理,著作包括「誰都可以,就是想殺人:被逼入絕境的青少年心理」及「從尋常家庭誕生的罪犯」。神戶一案發生後,他撰文分析隨機殺人犯的心理,並以此作為基礎,提供防範慘劇重演的建議。

所謂的「隨機」殺人

碓井真史指出,隨機殺人犯大多深感孤獨和絕望,非但想要結束生命,更想要終結世界,由於渴望同歸於盡,所以即使有被捕甚至判處死刑的風險,也不會放棄殺念。有些犯人則自覺遭社會輕視,想藉著大開殺戒,報復世人及證明自己。除了這兩種反社會心態,還有些凶手本來只殺一人,但在目睹大量出血後,過於興奮甚至失去常性,進而大量殺人。不過碓井真史認為,所謂的「隨機」並不真正存在,因為犯人下意識會排除那些逃得夠快、反擊機會較高的人,傾向針對女性及長者下手。

優等生也會積怨成恨

對於神戶命案,凶手一名初中同學的父親表示:「他成績很好,是典型的優等生,不曾惹事生非,初中畢業後好像升讀理科成績出眾的縣立高中。沒想到那孩子竟然……」但碓井真史指出,品行良好之人突然犯下彌天大罪,其實並不罕見,媒體大肆報道的獵奇案件,更多是這種「乖孩子」所為。與社會長期失聯的影響

神戶血案的凶手沒有工作,依賴家人養活。碓井真史表示,無業青年犯下多種罪案,是日本社會的問題之一,媒體亦時有報道隱蔽族犯下滔天大罪。他強調,隱蔽族決非都是危險人物,只不過長期隱蔽導致精神錯亂的個案的確存在。而他們若是自暴自棄,即使在重罰的威脅下,亦有可能犯罪。碓井真史解釋,隱蔽族既不屬於學校、也不屬於職場,與社會長期絕緣的狀態,令人相當痛苦;為人父母者亦會因孩子拒絕上學,遭受旁人非議,或眼見成年子女隱蔽在家,卻羞於找人商量。親子雙方都在盼望情況自然好轉,於是放任時間白白流逝。他認為,如何消除無業者及隱蔽族的孤獨與絕望,是防止犯罪的關鍵。

要與當事人重建關係、讓他們重拾信心,家人的幫助不可或缺。為防慘劇重演,對於身處困境的家庭,社會也必須作出支援。無論是行政機構或民間組織,都能與為成年兒孫問題而煩惱的家庭一同商量對策,但首要是家人能夠主動求助。

==

標籤

:

隨機殺人

2017年8月23日 星期三

2017年8月22日 星期二

勝仗進場

1.親戚概念股光隆原本敗仗,經預備隊硬凹兩批攤低成本

加計現金股利,己實質變勝仗,打算待會兒或明天倒貨出去

2.今天中元普渡,早上買了總計約1000元的東西準備拜拜用

吼,...這又要吃好久才能吃完,我單身一個人啊...

ps:本人身材矮小,一表不人才,讀書讀不嬴別人,做生意擺攤擺不嬴別人,玩股票又玩不嬴別人,是美洪幹卡洨,一無是處,所以現在仍是單身沒人要啊

泣..

ps2:股票玩輸,那為什麼還活著有錢花,因為有天上仙女鬼遮眼,看上我,,老是從家的正上方丟錢下來給我,讓我老是有錢東山再起呀^^

2.今天中元普渡,早上買了總計約1000元的東西準備拜拜用

吼,...這又要吃好久才能吃完,我單身一個人啊...

ps:本人身材矮小,一表不人才,讀書讀不嬴別人,做生意擺攤擺不嬴別人,玩股票又玩不嬴別人,是美洪幹卡洨,一無是處,所以現在仍是單身沒人要啊

泣..

ps2:股票玩輸,那為什麼還活著有錢花,因為有天上仙女鬼遮眼,看上我,,老是從家的正上方丟錢下來給我,讓我老是有錢東山再起呀^^

2017年8月21日 星期一

2017年8月17日 星期四

參與討論所寫的內容-有關核四

講個中立一點的話,核能""""若""""做的安全做的好,也未必是什麼毒蛇猛獸,美國的航母和潛艦都是核子動力的,但問題是我們台灣,官僚體系,尤其是核能幫,貪腐問題太嚴重,一個核四看蓋多久了?相對年輕一點的網友,他開始蓋時,這些網友都還沒出生呢!!,就算建萬里長城,或者像美國新的航母雷根號(己建好)也沒蓋這麼久的,只會一直蓋蓋蓋,卻又都一直蓋不好,還有圍阻體水泥偷工減料放保特瓶

https://www.youtube.com/watch?v=-V3UmMrVKfs

被拍到上傳到網路,這種工程,叫人怎麼接受? 硬要核能,好,叫外國人來蓋,不要台灣人來蓋,讓某些人沒得A,看他們們還要不要核電廠? (沒得A,這下可能改口說不要了)

年記小時,沒在關心政治,沒印像,不過好像我小學國中時就開始蓋了,若是現在20初或20以下的年輕網友,核四在蓋時,他們都還沒出生咧,結果由小蔣/李登輝/陳水扁/馬英九蓋到到馬英九任期最後一年還在蓋,要A錢也沒關係,至少東西做出來且"能用"且用了不會死人,可是他卻不是啊

https://www.youtube.com/watch?v=-V3UmMrVKfs

被拍到上傳到網路,這種工程,叫人怎麼接受? 硬要核能,好,叫外國人來蓋,不要台灣人來蓋,讓某些人沒得A,看他們們還要不要核電廠? (沒得A,這下可能改口說不要了)

年記小時,沒在關心政治,沒印像,不過好像我小學國中時就開始蓋了,若是現在20初或20以下的年輕網友,核四在蓋時,他們都還沒出生咧,結果由小蔣/李登輝/陳水扁/馬英九蓋到到馬英九任期最後一年還在蓋,要A錢也沒關係,至少東西做出來且"能用"且用了不會死人,可是他卻不是啊

2017年8月16日 星期三

萬般皆下品,唯有公職高???

以月薪五萬的商科高考初任公務員來算,換算年薪含年終加考績約70萬

以40歲小學老師,有碩士學歷有加薪升等,兼行政的人來看

月薪約六萬,換算年薪含年終加考績約84萬

若是高中,則是約八萬,年薪約112萬

若是玩股票,一年那麼長的時間,靠現金股利加賺價差,若有賺到差不多甚或更多的金額,幹嘛不玩 ?

即便當年戰績賺比較少好了,無形的生活品質,日子爽歪歪這可是別人無法比的,還會因為爽沒什麼操,看起來比較年輕

一年12個月,只要有約三四次大船進港再加上其他正常操作,上述的金額就會到手,萬般皆下品,唯有公職高的看法,我聽了很$#%#$%

以40歲小學老師,有碩士學歷有加薪升等,兼行政的人來看

月薪約六萬,換算年薪含年終加考績約84萬

若是高中,則是約八萬,年薪約112萬

若是玩股票,一年那麼長的時間,靠現金股利加賺價差,若有賺到差不多甚或更多的金額,幹嘛不玩 ?

即便當年戰績賺比較少好了,無形的生活品質,日子爽歪歪這可是別人無法比的,還會因為爽沒什麼操,看起來比較年輕

一年12個月,只要有約三四次大船進港再加上其他正常操作,上述的金額就會到手,萬般皆下品,唯有公職高的看法,我聽了很$#%#$%

2017年8月15日 星期二

2017年8月14日 星期一

2017年8月9日 星期三

2017年8月7日 星期一

今天以小部兵力買8916光隆

這支是親戚報的參考明牌,研究後雖覺得不是很適合出手

不過反正最近有賺就當賭一下

且他也不是完全一無是處啊

掛48.15

ps:今年很少買多頭的股票幾乎清一色是低檔w底打完腳的股票

超保守的

不過反正最近有賺就當賭一下

且他也不是完全一無是處啊

掛48.15

ps:今年很少買多頭的股票幾乎清一色是低檔w底打完腳的股票

超保守的

2017年8月2日 星期三

2017年8月1日 星期二

訂閱:

意見 (Atom)