編譯/陳莞欣 圖片來源/Shutterstock 資料來源/TV Tokyo、 Nikkei Style、美ST Online、社團法人日本呼吸器學會、Flipper's、UMKテレビ宮崎、ハルメク

編按:50歲以後,走路容易喘不過氣、吃飯時嗆到、咳嗽,甚至誤嚥頻率增加?隨著人的年紀增長,肌肉會逐年流失,特別是平時較少刻意活動的肺部和喉嚨肌肉。這2個部位所主掌的呼吸和咀嚼機能,和老後的生命安全息息相關。勤做「肺活」和「喉活」,保命又回春!

人體有超過600多條肌肉,撐起我們每日的日常活動。然而,醫學研究顯示,年過40歲以後,人體肌肉量每10年會流失8%,最終可能引發使年長者失能的「肌少症」。近年來,有愈來愈多人意識到練肌肉的重要性。但你做的肌肉訓練,真的有練到該練的部位嗎?

已步入高齡社會的日本,近年來提倡兩種肌肉訓練活動:「肺活」和「喉活」(編按:在日文中,「OO活」即積極進行某件事之意。例如「就活」是努力找工作、「婚活」則是積極結婚對象)。

肺部和喉嚨,是人們平時較少刻意運動的部位,也因此肌肉特別容易流失。這2個部位的肌肉群分別主宰呼吸和吞嚥功能。因此可以說,保養肺和喉嚨的肌肉,就是為老後的生命安全買保險。

肺不好,健康就不好! 每秒呼吸量測你的肺年齡

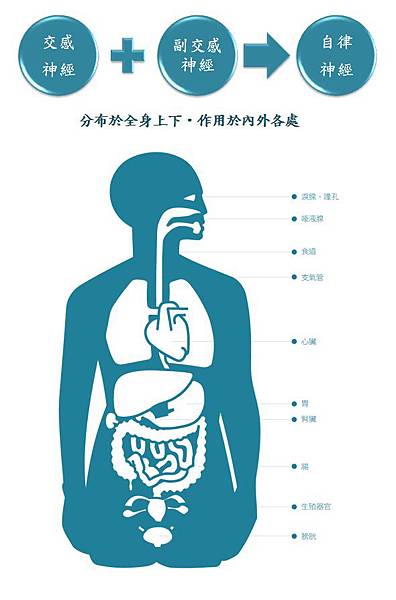

東京有明醫療大學校長本間生夫指出,人的肺部周遭有多達20幾條肌肉,協助我們做出呼氣、吸氣的動作。這些肌肉統稱為「呼吸肌肉」,其中以肋骨間的肋間肌和肋骨下方的橫膈膜最具代表性。身體的肌肉量會因老化而流失,呼吸肌肉當然也不例外。

↑橫膈膜和肋間肌使胸腔膨脹、收縮,進行呼氣與吸氣。

因此,若沒有特別鍛鍊,人的呼吸機能在60歲前後會大幅衰退。呼吸變淺、走路、運動都特別容易喘,連帶使新陳代謝變差。肺活量大、呼吸機能好的人,不僅精神較佳、夜間更容易入眠,還能全面性的提升身體健康。

怎麼判斷肺健不健康?日本呼吸學會有一套計算「肺年齡」的公式。

男性的肺年齡:(0.036 X身高)- 1.178 – 儀器所測得之用力呼氣1秒量(FEV1)/0.028

女性的肺年齡:(0.022 X身高)- 0.005 – 儀器所測得之用力呼氣1秒量(FEV1)/0.022

相關調查的結果顯示,除了老化以外,抽菸、空汙、缺乏運動等因素,都會讓現代人的肺年齡遠高於實際年齡。想讓肺年齡「回春」,首先要有好的生活習慣。包括戒菸、在空氣品質太差時戴口罩、使用空氣清淨機等。此外,呼吸肌肉的訓練也不可或缺。

4 種「肺活」運動 幫你練到呼吸肌肉

在日本,肺活量衰退已是大眾相當重視的健康議題。包括《東京電視台》、《日經新聞》等媒體,都以專題報導並提出訓練建議。以下整理4組肺活運動,每天撥出10分鐘,就能好好鍛練呼吸肌肉。

1. 側腹肌肉伸展操

(影片來源: GronG グロング)

雙腳盤腿坐,舉起左手。伸直背部、左胸外側,緩緩往前伸展。維持10秒至20秒後,換右手重複相同動作。

2. 寶特瓶吸氣法

準備一個2公升的寶特瓶,在不會太難受的前提下,以嘴巴用力吸氣,直到寶特瓶凹陷的程度。這個簡單的方法可鍛鍊橫膈膜的肌肉,但因較容易累,因此做完可休息一下再進行。

(陳莞欣攝)

3. 吹氣球呼氣法

和前述寶特瓶吸氣法相反,吹氣球的練習重點在於「盡可能用最少的次數,將氣球充飽」。根據統計,成年男性平均4次呼氣吹飽一顆氣球,成年女性則是6次。吹氣球的動作會使用到腹部周圍的肌肉以及部分背肌,多練習幾次,提升肺活量的效果相當顯著。

4. 睡前呼吸肌肉按摩

平躺在床上,嘴呈現O字型慢慢吐氣。手放在肋骨下緣橫膈膜的位置做腹式呼吸。用手按摩肋間肌、胸肌。睡前放鬆緊繃的肌肉,可讓呼吸更加輕鬆順暢。

喉嚨肌肉退化 吃不下、易嗆到、聲音會變老

為什麼長輩吃飯容易嗆到、咳嗽?這不是錯覺或恍神,可能是喉嚨的肌肉退化了。

人的舌頭根部後方有塊會厭軟骨,就像是氣管上方的蓋子,可以確保食物吞嚥後進入食道,而非氣管。當支撐會厭軟骨上下移動的肌肉退化,導致這塊「蓋子」無法正常蓋上時,就會導致誤嚥、嗆咳。

↑會厭軟骨(Epiglottic)的作用是避免食物進入氣管。

吞嚥功能不佳,會影響人的進食狀況,使身體無法攝取足夠的營養。此外,長期有食物掉入氣管,久了就會成為吸入性肺炎。隨著年紀增長,喉嚨肌肉無力,甚至是足以致命的風險因子。

怎麼判斷自己的喉嚨肌肉是否夠力?日本宮崎大學醫學院助理教授井手慎介提出了幾個檢測標準:

1. 吃飯嗆到機會變多

2. 不自覺清嗓子的頻率變多

3. 睡覺的時候會咳嗽

4. 喝飲料的時候感覺「卡卡」

5. 常覺得喉嚨裡有東西

6. 說話的聲音變了

若上述症狀中有2個以上符合,代表喉嚨肌肉已開始有退化的跡象。4個以上的症狀符合,則代表退化跡象相當明顯。

4種喉活運動 降低肺炎風險還能瘦臉

若你也是「喉無力」一族,不妨參考日本耳鼻喉科專家西山耕一郎設計出的4組「喉活」動作。每天花5分鐘練習,不僅能降低日後吸入性肺炎的風險,還有其他額外的好處。喉結上下移動時,會運動到包含「喉頭上舉肌肉群」等一系列的喉嚨肌肉,讓鬆弛的頸部肌肉緊實。此外,聲帶的位置在喉結後側,鍛鍊喉嚨肌肉連帶會使聲帶變靈活,可改善老化所導致的聲音粗糙等問題。

1. 額頭吞嚥操

慣用手的手掌下緣放在額頭上,眼神看向肚臍方向。輕輕將頭往下壓,再將額頭往後推。做吞嚥動作,讓喉結維持在向上的位置5秒。重複5~10次。

(出自美ST Online)

2. 抬額下巴體操

雙手大拇指放在下巴後方,用力往下壓,再用拇指的力量將下巴向上推。做吞嚥動作,讓喉結維持在向上的位置5秒。重複5~10次。

(出自美ST Online)

3. 喉頭E聲操

嘴角往兩旁延伸,發出「E」的聲音,持續感覺喉嚨周圍充滿力量,維持5秒。重複2~3次。

(出自美ST Online)

4. 下沉吞嚥操

慢慢地做吞嚥的動作,感覺喉結上下移動。

(出自美ST Online)

每天花一點時間練習8組動作,就能對老後生活帶來決定性的改變,甚至可能救你一命!