療,可能導致失明。(Shutterstock/大紀元製圖)

視網膜剝離在眼科中屬於急症,如不及時治療,可能發展為失明。華人因為近視率高,視網膜患病風險也相對較高。據台灣衛服部表示,台灣每10萬人中就有16.4人患視網膜剝離,居全球之冠。該如何儘早發現、避免視力損失?又有什麼治療方法?

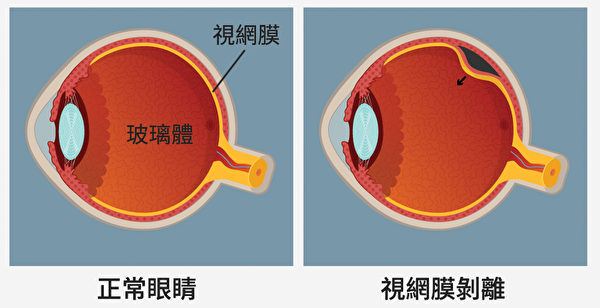

視網膜剝離(Retinal Detachment)屬於眼科急症。簡單來說,就是視網膜從原本的位置被剝離開,並且難以再接收到血管提供的氧氣和營養。視網膜剝離的時間越長,治療難度越高,眼睛永久性視力喪失的風險也越大。

視網膜剝離前,會出現警示的徵兆,此時及時尋求眼科醫生的專科治療,能夠最大限度保護視力,避免失明。

為什麼視網膜會剝離?

雖然是視網膜剝離,但其實發病的罪魁禍首是「玻璃體」。引起視網膜剝離的原因有:

● 玻璃體液化;

● 外傷;

● 晚期糖尿病。

玻璃體是一種填充在眼內的凝膠樣組織,當凝膠狀的玻璃體液化,會從視網膜上的裂孔或撕裂處泄漏,積聚在視網膜下面,造成視網膜剝離。

年齡增長或視網膜失常,都會造成視網膜變薄,當玻璃體變形塌陷,拖拽著視網膜,就會將變薄的視網膜撕破,形成裂孔。

而玻璃體內的液體就順著裂孔流出,聚積在視網膜下,使視網膜從底層組織剝離。這些組織中有層稱為脈絡膜的,含豐富血管。視網膜剝離的區域,就此失去血液供應,失去養分的視網膜停止工作,進而失去視力。

視網膜剝離的5個徵兆和症狀,需及時注意

視網膜剝離本身無痛,然而但在它發生之前,經常會有一些徵兆,如:

1. 突然出現的飛蚊症,也就是有很多細小斑點在視野中漂浮。

2. 一隻或兩隻眼睛看到閃光(像相機閃光),在晚間也能感覺到。

3. 視力模糊。

4. 一側眼睛的周邊視力逐漸減少。

5. 視野缺損,猶如被窗簾遮擋。

如果你感覺到任何視網膜剝離的徵兆或症狀,應該立刻緊急就醫治療,避免剝離發生或惡化。特別是如果年齡超過50歲,有家族史、高度近視,那麼視力損害風險極大,視網膜剝離可能造成永久性的失明。

哪些原因導致視網膜剝離?

老年性視網膜撕裂導致的視網膜剝離是最為常見的。隨著年齡的增長,玻璃體可能會不斷改變,出現纖維化收縮或液化的現象,最終導致玻璃體脫離視網膜表面。

以下風險因子會增加視網膜剝離的發病率:

● 年齡,發病常見於50歲以上的患者;

● 之前眼睛曾發生過視網膜剝離;

● 有視網膜剝離的家族史;

● 高度近視;

● 曾經接受過眼科手術,如白內障手術;

● 曾經有過嚴重的眼睛外傷;

● 之前罹患過其它眼部疾病或感染。

視網膜剝離的檢查

醫生會通過以下儀器檢查等手段來進行診斷:

視網膜檢查:醫生可能會用眼底鏡來檢查你的視網膜,眼底鏡可以讓醫生直接清晰地觀察到視網膜的情況,看是否有視網膜裂孔、撕裂或脫離等異常。

超聲波影像學:如果眼睛內部有出血,使得醫生無法通過眼底鏡清晰看到視網膜,則需采用超聲波圖像檢查。

即使只有一隻眼睛有症狀,醫生也會檢查另一隻眼。如果檢查暫時沒有視網膜撕裂,那麼醫生會要求你在數周之後複診,以確定玻璃體分離有無發展至延後性的視網膜撕裂。儘管如此,任何時候發現有新的症狀,都要立刻看醫生。

視網膜剝離的治療

視網膜撕裂、裂孔和脫離幾乎都需要用手術治療,有很多不同的手術方法。醫生會依据不同患者的情況來選擇處理方法。

● 視網膜撕裂

當視網膜撕裂或裂孔尚未發展至脫離的時候,醫生也許會采用以下手術中的一項,來預防視網膜剝離和保護視力。

激光手術(photocoagulation):眼外科醫生引導激光穿過瞳孔進入眼底,激光使視網膜撕裂的傷口發生灼傷,形成疤痕粘合,這樣使得視網膜被「焊接」至下一層組織,起到固定撕裂處視網膜的作用。

冷凍術(cryopexy):在給眼睛局部麻醉以後,醫生直接用一個冷凍探針置於眼球外面,其位置對應眼內視網膜撕裂處。冷凍使視網膜產生疤痕,使視網膜撕裂的地方安全固定在眼壁上。

上述兩項手術都屬於門診手術。手術之後,醫生會告誡患者一些注意事項,比如在兩周甚至更長時間內,應避免像跑步等運動或重體力勞動,以免視網膜撕裂再次發生。

● 視網膜剝離

如果視網膜已經發生脫落,那麼就需要手術修複,最佳治療時間是在診斷的幾天之內。眼外科醫生推薦的手術類型,會取決於幾個因素,包括視網膜剝離的嚴重程度。

眼內注射空氣或氣體,也叫氣體視網膜固定術(pneumatic retinopexy):將空氣或氣體注入玻璃體腔內,如果定位準確的話,可以將脫離的視網膜推到眼球壁固定,從而阻止玻璃體內的液體流入視網膜下層。手術同時醫生還會采用冷凝術來修複視網膜裂孔。

視網膜下面積累的液體會自行吸收,注射進去的氣體也會慢慢自行吸收。

縮小眼球表面,也稱鞏膜扣帶術(scleral buckling):外科醫生在受影響的鞏膜區域縫合一塊矽膠材料,引致眼球表面的體積相應縮小,使得玻璃體對視網膜形成的牽拉力減輕。

排出並更換眼中液體,也稱玻璃體切除術(vitrectomy):醫生將對視網膜形成牽拉力量的玻璃體內纖維化或液化組織切割掉,然後將空氣、氣體或矽油注入到玻璃體腔內,以幫助將視網膜撐回原位。氣體填充物和液體會被吸收,玻璃體內也會漸漸重新充盈體液。若用矽油,則無法吸收,可能需要在數月之後通過手術移除。玻璃體切割術也可能和鞏膜扣帶術相結合使用。

手術之後的數個月,視力可能會有改善,此時可能需要進行第二次手術,確保治療成功。部分患者也許永遠無法恢複失去的視力。

.jpg)